当代热贡唐卡艺术家-丹增尼玛

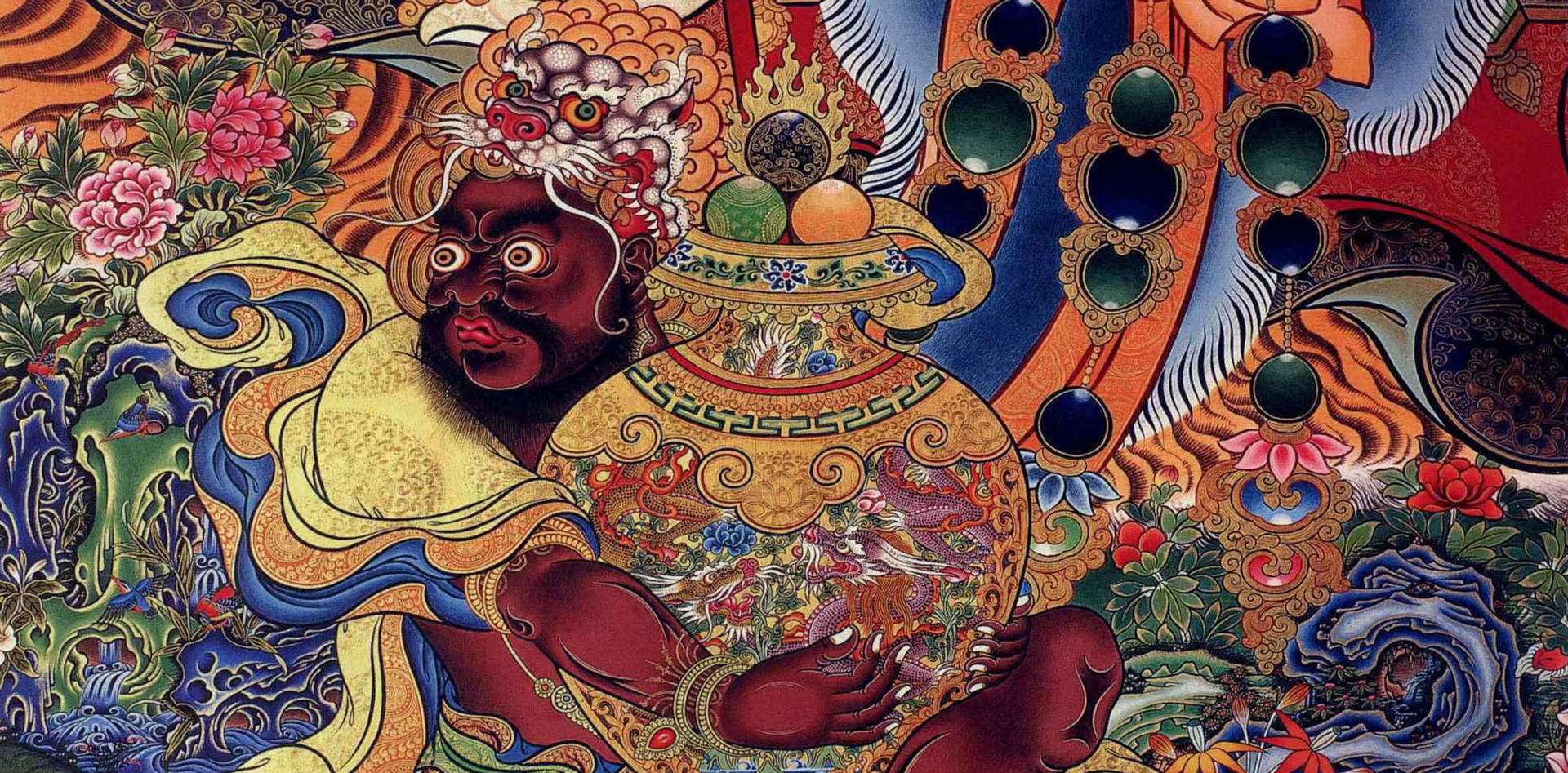

西藏人把唐卡画师统称为“拉日巴”,意思是画佛或神的人,仿佛芸芸众生中,有一些人被选中去接受描摹某种永恒 的任务,他们往往是寺院的僧侣或民间的祖传世家。对僧侣而言, 画佛像或制作佛像本身就是一种修行。

丹增尼玛的俗名叫做公保才旦,出生于1964年,是土生土长的本地人。初中时,因叔叔患病且又是出家人,家人就让丹增尼玛出家为僧,以便照顾他的生活起居,于是丹增尼玛便应允下来。1986年3月15日,丹增尼玛在隆务寺的大师座前出家为僧,取法名为丹增尼玛,从此在恩师座前勤习佛法和唐卡技艺。按照传统的学法,一般都是每天上午诵经、念佛,而每到下午则练习技艺。

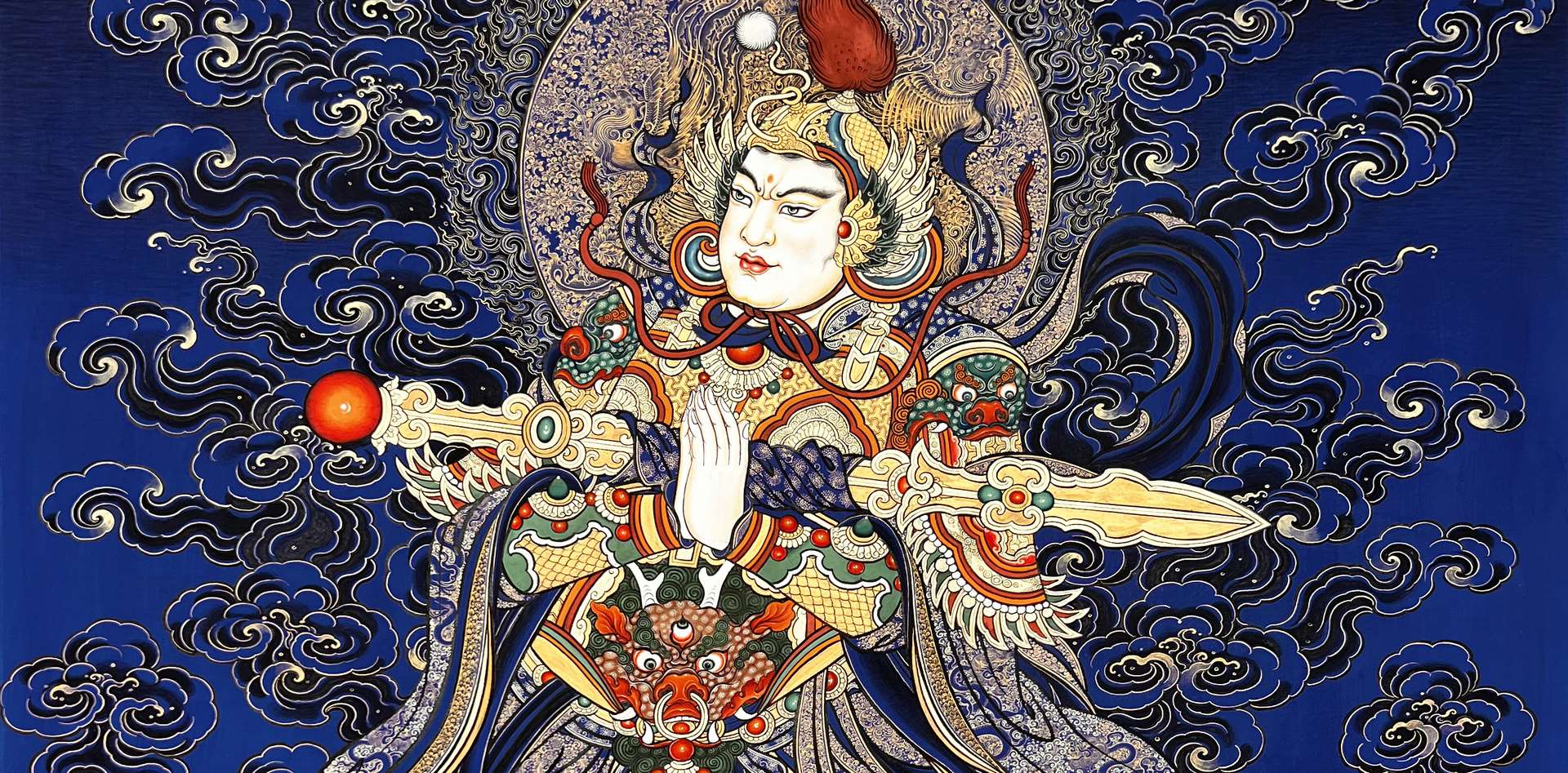

隆务寺位于青海省黄南藏族自治州州府所在地隆务镇西山脚下,是黄南地区最大的格鲁派寺院。13世纪,产生于青海黄南藏族地区的热贡艺术随着隆务寺的兴盛而发展,院内有明宣德赐封的“弘修妙悟国师”牌以及明天启五年(1625年)由明 帝赐的“西域胜境”匾额,寺内珍藏各类艺术精品和珍贵文物,是热 贡艺术的精品集中地。

1986年,为了照顾患病的叔叔,公保才旦自愿到年都乎寺出 家为僧,法名丹增尼玛,之后到隆务寺受戒。在寺院他受到艺术的强烈熏陶,一边读书,一边学习唐卡绘画。佛像的比例有严格的规 定,每一部分的用色和结构比例都是固定的,不可随意发挥。要掌握好佛像的度量比例,除了基础的绘画制作技艺外,首先要熟读和 学习藏传佛教工巧明的《造像度量经》《比例学》《轴化法》等书籍。 丹增尼玛自小在寺院学习、读书,对藏传佛教经典谙熟于心,有深厚的佛画绘制理论基础。

唐卡与堆绣都是藏传佛教文化艺术的一种形式,作为寺院不可或缺的装饰品,僧众顶礼膜拜的佛画像,唐卡和堆绣一直存在于藏传佛教地区。不过,唐卡出现的时间相比堆绣较早,制作唐卡的人 较多。然而,唐卡制作时间长达几个月、半年甚至几年,堆绣的制作 相对花费则时间较少。随着热贡艺术声名远播,市场价值提升,很多艺术家开始转而制作堆绣,在堆绣开始兴盛于年都乎时,丹增尼玛较早地接触到了堆绣这种艺术形式,并产生了浓厚的兴趣。

堆绣的制作和唐卡一样,需要严格按照佛像的比例要求,不可随意发挥。年幼时,丹增尼玛学习绘画,扎实地掌握了佛像的比例准则,因此制作堆绣得心应手,技艺突飞猛进。制作堆绣需要很多 布料锦缎,受环境条件的影响,这些材料在当时十分难得。丹增尼玛通常捡一些被废弃的布料来练习,就是在这样艰难的岁月里,丹增尼玛练就了一手制作堆绣的好手艺,后来到各大寺院制作堆绣, 技艺大增,随之名声大振。

堆绣盛行之时,丹增尼玛等为年都乎制作了年都乎规固。后来去了拉卜楞寺,为拉卜楞寺制作供神。通过在拉卜愣寺制作供神的经历,丹增尼玛的堆绣技艺 有了质的飞跃。现如今的堆绣技艺在做工上要比以前细致, 在河南的可桑寺为向萨大师的寝殿及寺院的诵经大殿制作了供神像,还为达项寺、叶格寺、霍尔寺等先后制作了多幅堆绣,还曾为尖扎的一座寺院制作了一幅规固。

堆绣对布料的选用非常讲究,为了保证每幅堆绣作品的品质, 丹增尼玛宁可承担高昂的价格也要到杭州订货。因为上乘的布料,颜色纯正鲜艳富有光泽,纹路细密,十分耐用,制作出的堆绣不仅可以长久保存,而且有华丽耀眼的强烈视觉效果。

寺院是僧人修学、主持、弘扬佛法的道场,是保存和发扬佛教文化艺术的神圣场所。在寺院近30年的生活中,丹增尼玛勤修三学,戒行清净,有一定的佛学水平和组织办事能力,得到了寺院主持及高僧大德的一致肯定。荣升为寺院管理人的他认真尽责,以一丝不苟、精益求精的态度创作了大量的唐卡、堆绣精品,是年都乎寺人人称赞、口碑载道的堆绣艺僧。

2013年11月15日,在青海省黄南藏族自治州热贡文化博物 馆前晒出的巨幅堆绣佛像,长50米,宽40米,由20余位艺术家历 时一年多完成。堆绣人物造型生动,神态自如,各色绸缎搭配和 谐,色彩鲜艳,对比强烈,粗旷中见细腻,点滴中见绝妙,远看似刺 绣,近观如浮雕,观者无不惊叹。近年来,热贡地区的年都乎、吾屯 等村涌现出很多优秀的堆绣艺术家,他们为藏传佛教各大寺院制 作大幅堆绣,得到了极高的评价和赞誉。

堆绣是一种别具一格的寺院文化艺术,是唐卡的一种,虽然已 走向民间,并在民间发展迅速,日益繁盛,然而最传统最神秘的堆 绣技艺依旧保留在寺院。在年都乎寺,丹增尼玛遵循古老的传统 技艺,日复一日堆绣着他朴实清净的僧侣生活,并将一代一代地将 堆绣技艺完好地传承下去。