唐卡绘制的步骤规范

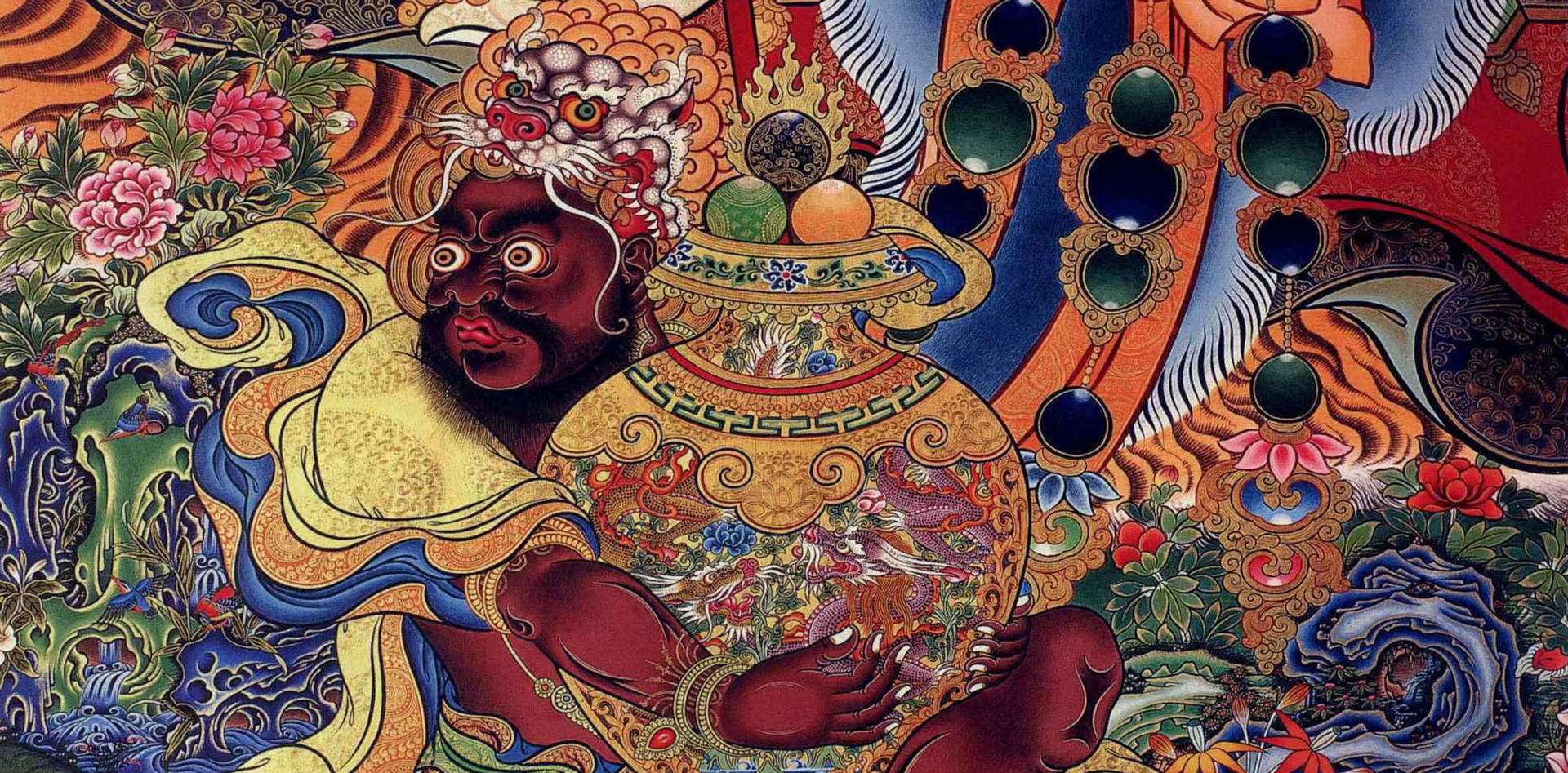

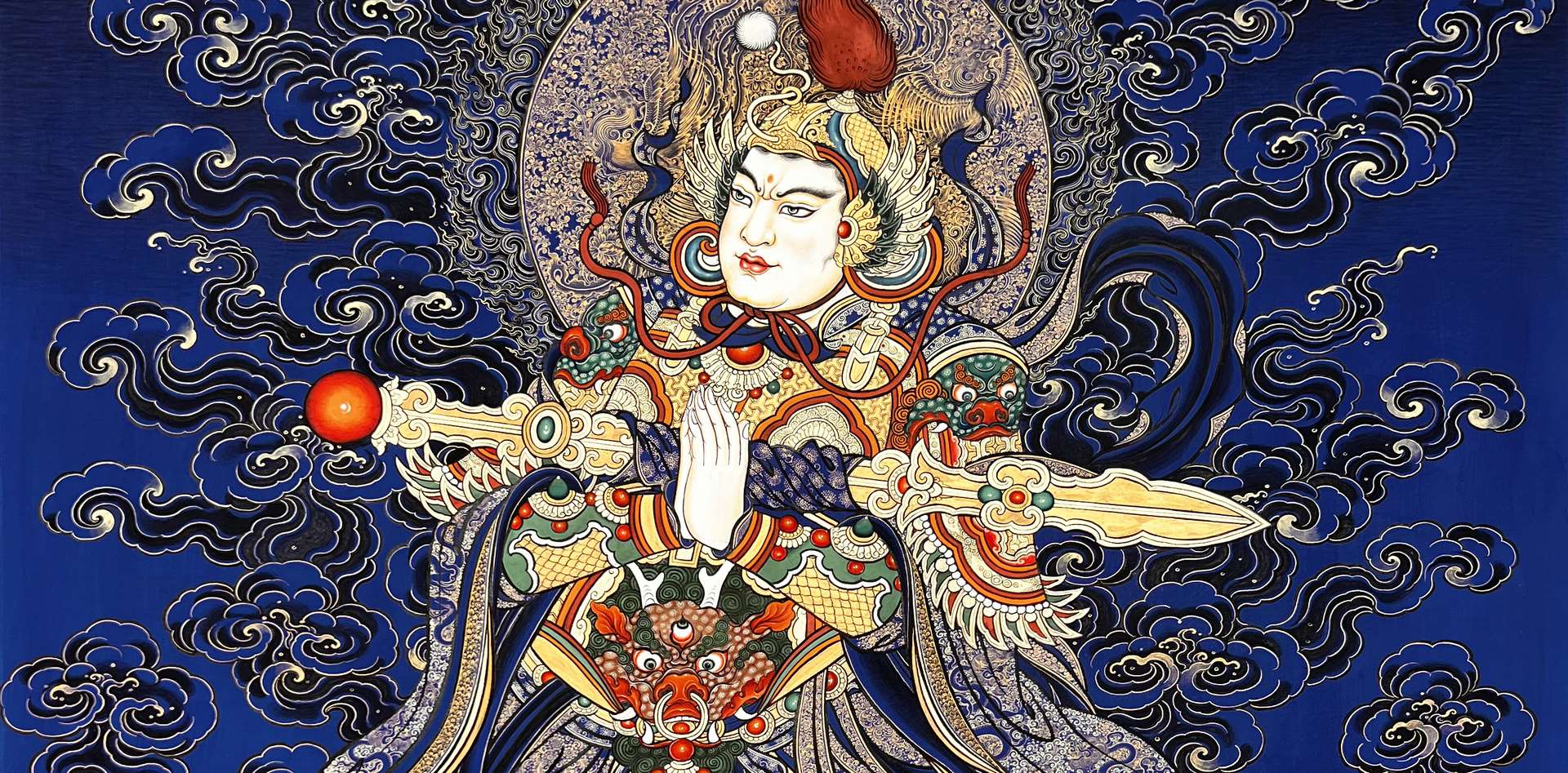

唐卡以轻便灵巧的形式、丰富多彩的内容和美轮美奂的风貌, 成为当代艺术精品,如此繁复精致的作品需要经历规范的步骤才能完整地体现唐卡的神韵。

1•净化

在藏族的传统中,佛教绘画是无比神圣的,无论是寺院的艺僧 还是民间画师,他们必须是极为笃信佛教的信徒。每一次唐卡的 绘制过程就是一位妙手信徒修持供养的过程,画师必须把对佛的敬畏和热爱带人作品中。因此,在唐卡绘制之前,往往需要举行一定的仪式,如诵颂经文、焚香供敬和发放布施等。如果条件允许, 还需要请高僧大德前来祈祷,算定良辰吉日方能开笔。这个过程, 从初涉画坛的艺徒到名满雪域的大师都不可免除。传统唐卡经典 《开光经》)对于唐卡画师绘制唐卡前的礼仪也有记载:“唐卡艺术家在绘制唐卡前,一定要沐浴,清洁个人卫 生,然后虔诚点香膜拜。画师在作画期间要严守清规戒律,不胡作妄为,保持心灵上的素净,必须要全心全意地把自己对佛的虔诚心愿传达在唐卡上。”

2.画布

唐卡一直以佛教题材作为主要的表现内容,这一局限性决定了唐卡在技法、材料等各方面都有着严格的要求。首先对画布和颜料的选择就非常讲究,这也是唐卡作品历经百年色泽依旧鲜亮的秘密。画布要选用平展稍厚的白色棉布,而且不能太硬太厚,这样布料容易皱裂。材料备齐后,用一根粗钢针将裁好的棉布绷在 特制的木框上,木框多为方形。固定好后,在上面均匀地涂一层胶,把胶浸泡在凉水中化开,然后倒人温水,等到冷却后继续加热, 让胶性变得均匀光滑时再涂抹在画布的两面,涂完的画布不能在太阳下暴晒,必须阴干,防止画布吸水,使唐卡的图案变形。

3•配胶

配胶时,先将胶浸泡在凉水中化开。倒入温水中,待至冷却后加热,使胶水变得均匀光滑,就像是发酵过的酸奶一样。 发酵的程度要刚刚好,不能过于稠,不然胶的黏度就会过强。 然后涂在画布两面,涂好胶的画布经过阴干后,就可以上白底 了。以前我们都是用从尕沙日运回的一种矿石,将其在火中烧足,磨成粉。这种原料要比现在市面上的石膏好得多。现在大多数都在用石膏上白底,但市面上的石膏质地都不怎么样。以前更藏大师在世时,经常会说从尕沙日运回的矿石非常适合做白底,因为用这种矿石做的白底,随着时间的流逝,矿石会将唐卡上的颜料吸附在内,故而颜料和矿石合二为一,无论经过多少年,颜色怎么都不会掉。现在拿一幅旧唐 卡,不论你怎么用水浸,用手划,由于胶的原因原料会脱落之 外,颜色是绝不可能掉的,之所以不掉色,原因就在白底原料上。用了这种矿石原料做白底,极不易掉色,经过长年的空气等的侵蚀,唐卡中的胶早已失去黏性,而矿石则和颜料进行反应,从而渗在里面。因此除了质地会脱落之外,是不会掉色的。 而现在大部分人都嫌麻烦,用的都是市面上的石膏。在绘制《彩绘大观》和宗喀巴大师历生传记时,所用的白底就是那种尕沙日的矿石。除了尕沙日,热贡的其他地方也有很多这种原料,因为考虑到唐卡的质地,君友会所推荐的唐卡用的便是这种原料。

画布完全阴干后,画师开始打磨画布,用平滑的磨石或白瓷碗边来回磨打三到五遍,直到看不见画布的纹理,这样画师就可以在 上面作画了。

4.打线

画师首先要在画布上画出主要的定位线,这是绘画的第一个步骤。

要在磨好的画布上绘两条斜线,以两条斜线所得的中心 为圆心画圆。这种绘制方法是从古时传承下来的,而且极富特点。这是依照佛典中的五环镜法,以这种方式绘制出的斜线能 准确列出四周的边线。科学家为了研究绘画时打线的要点及打法,使用尺子等相关仪器经过多年实验、实践才得以制出一 套可行的方法。而在佛典中则早就明确记载了绘斜线的特殊方式,然而现在基本上都不会绘斜线。绘斜线这一程序是必不可少的,这是唐卡这一传统艺术中的精魂。

根据画布的尺寸画出中心垂直线、两条对角线和其他任何需 要标出的轮廓线,接着用木炭条或者铅笔描绘出佛像的轮廓。传统的木炭条是由唐卡画师手工制作的。

打线稿时,以前都是用炭笔,用炭笔描完之后再用墨笔临摹一遍。假如画师的笔功尚未成熟,而炭笔则可以反复擦拭,从而进行修改。这就是使用炭笔的好处,现在都是在用铅笔打线稿。当然,用铅笔打线稿,也可用橡皮擦反复擦拭。

起稿很严格,任何佛像或坐或立都有相应的造像尺度,作画时要用炭笔严格按《佛造相度量经》起稿,如果不按尺度画,就不能称为佛像,也不能开光。底稿的好坏是检验一个唐卡画师水平的重要标准。

打线稿时最重要的是主轴线,这一步决定了整幅唐卡的内容、布局和比例。比如,要画一幅大悲观音像,就要绘出大悲观音较圆的面部轮廓及四周背景及图案的大体草图。这样从主神到(除了神像的眉眼外)其余的画面细节都要描绘出来。

5.上色

底稿完成之后,为了让画面轮廓更加清晰,画师会用尖细的笔 尖再次勾描出人物的肌肉、背景等,这一步叫做白描定稿。接下来就可以上色。唐卡的上色,是一件非常细致的工作,上色时每次只能画一种颜色,和炭笔打稿的顺序正好相反,上色遵循的是先次后 主的原则。

将各种颜料配制完成以后,就要为画面上色,而上色时也有一定的规律可循,即从天空、地面、叶子再到白云及其他景物,再到神像的袈裟,最后才为神像上色。着完色后就要对各种颜色进行晕染,使颜色有深浅明暗变化。晕染时,首先从神像四周的浅色开始,再到花朵、云朵等,这样依次进行。上色时,我们将天空分为三层,要从第三层开始上起,在给第二层上色时,要顺便给第三层进行晕染,要把天空点染出清澈透明、流动着新鲜空气之感。之后就是大地、树木等背景,要依循由远至近的规律进行上色,而且还要先涂蓝色系的颜料。 等上完蓝色系以后,就要上其他颜色。比如袈裟用黄丹等颜料,最后才染肉色,这样上色的环节就已完成。

上色的时候,要从蓝天到大地逐一上色。比如已经画好的一匹马,首先要给它的背景上色,不然就会使画面看上去背景和主角混合不清,没有主副层次感。

唐卡有不同的染色方法,点染梳染、渲染等,最主要的还是晕染。经常看到唐卡画师将画笔放在嘴里用唾液润笔,这是大多数唐卡艺术家的习惯,也是因为这样接染过渡的效果非常好。

6.勾线

勾线是唐卡制作过程中一个重要的环节。唐卡的勾描法有平勾、池勾、衣勾、叶勾和云勾五种。不同的勾法有着不同的勾画对象。例如,平勾是专门勾画人体肌肉和骨骼的,衣勾一般用来勾画衣服上的纹路。

勾线的主要目的,是为了让晕染过的图案条理更加明显, 整幅唐卡看起来更富立体感,具有很强的视觉冲击力。

勾线的目的则是使晕染过的图案条理清晰富有层次感。 要在画面的各处进行勾线,在以前,云朵上也要勾线。而现在,云朵只要晕染到位就不用勾线。

上色、勾线后的唐卡基本样貌已经确定,这时还需要进行更加细致的彩笔勾描,这也是唐卡画的独特之处。这个阶段很重要,因为一幅唐卡价格的高低往往取决于它的细致程度,画得越细越复杂,越能体现出画师的高超技艺。因为勾描时一定要一次画成,否则就不能弥补。

用金是藏传佛教绘画艺术手法中的精髓,也是绘制唐卡必不可少的一道工序。上色、勾线之后画师就可以描金了。在长期的实践中,藏族画师创造出了多种用金的技巧,其中有勾金、磨金、刻金等。

勾金线的步骤也和勾线时差不多,从叶子等背景勾起,最后才将笔锋落在神像上。对于唐卡绘画艺术家来说,每一幅唐卡的绘制就是一次神佛重现的过程。画师心怀虔诚、恭敬,认真地完成唐卡绘画中每一道复杂精细的工序后,笔下便呈现出一幅幅色彩艳丽、无与伦比的佛画唐卡。也正是由于画师对宗教的虔诚和对绘画的热情,使热贡艺术历经百年,在今天依然展现出顽强的艺术生命活力。

画师们将虔诚与热情投注到唐卡作品中,经过很多复杂细致 的工序之后,还有最后一道具有神圣意味的工序——开眼,即所谓画龙点睛。开眼和汉地绘画中的点睛有着异曲同工之妙。开眼时,画师要选择良辰吉日,诵经供佛,表示对佛陀的崇敬。有的为了慎重,眼部会由画师的师父或者高僧来完成。

7.开眼

一般开眼是由老师完成的,而其他的程序比如上色、晕染、勾线等基本上是由学徒完成,当然得是较有经验的学徒。 后面的程序就是为神像开眼,最后要给整幅唐卡描金线。当 然现在有好多人都是描完金线以后,最后一道程序才是开眼。 这种绘法也无不可,一般描完金线再开眼,有时会覆盖住神像的肤色。除此之外,最后为神像开眼也是可行的,这样一幅完整的唐卡就制作成功了。

在开眼之前,也要将所需颜料准备妥当。画师在为神像 开眼时,须心静如止水,只有在这种心态下为神像开眼,才能画得极为传神,不然会有双眼高低大小不一的情况发生。因 此,在开眼时必须心无杂念且要祷告神灵。以前的诸位画师在为神像开眼时,会在一处寂静之地点上一支香,待神清气爽时,绘完眼部。上述步骤全部完成后,还会在唐卡背面写上经咒,这样一幅唐卡就正式完成了。

比如所画神像是释迦像,就要让一位活佛为神像开光;假如画师是一位僧人,那么画师自己就可以为唐卡开光。开光的主要目的是为了让真神入驻唐卡,因此开过光的唐卡,才能称得上完整,是一幅注入灵魂的唐卡。将这样具有神力的唐卡供奉起来,神灵也能听到祈祷者的心声,为其施发恩泽智慧。

8.画笔

画师们自己制作的画笔大约有四十多种,大一点的画笔像毛笔的中楷笔,小的只有一根毫毛,不同的笔有着不同的用法。一般来说,大的笔主要用于涂色,小的笔主要用于勾线、开眼,描绘画面的细微之处。

除了颜料、画笔如此讲究之外,在唐卡的制作过程中,有时需要往制作材料中添加一些添加物。例如从宗教圣地采集的圣水、圣土,或是大德上师的圣物。如果是泥塑的神佛像,这些添加物要掺到塑泥里或者颜料中。如果是金属雕刻或铸造的神佛像,就要将添加物制成液状的涂料。一般是把涂料涂到金属神佛像的内壁。如果是唐卡这种绘画作品,就可以将添加物直接涂到画布上, 也可以把添加物掺到颜料中,或者和墨汁、朱砂混合后作为在唐卡背面书写文字的“墨水”。

9•装裱

唐卡绘好之后要去框装裱。作为宗教供奉、礼拜的圣物,唐卡 的装裱效果追求的是富丽华贵、神圣典雅的效果。在画面的四边缝裱丝絹,缝裱的丝絹藏语叫“贡夏“贡夏可以用 克重丝絹制成,它的尺寸大小是固定不变的。贡夏的下幅长度占画面部分的二分之一,下幅显得稍长,会比上幅长度多出一倍。在 多唐卡画面的四边会围有两道红色或者黄色的丝带贴面,称为 “彩虹”。几乎所有唐卡,边饰都是红、黄、蓝三色。早期唐卡比较单纯,多是用各种颜色的手工布料缝制的。中世纪以后,唐卡就多选用三色图纹锦缎缝制。关于红、黄、蓝三色的使用有两种说法: 一种是红、黄、蓝代表了火、地、天,是构成世界的元素;一种说法是三种颜色代表了天、地和地下三界。

唐卡的前面有一幅黄色丝幔可以盖住整幅唐卡,这是唐卡的面盖。供养时,会将丝幔向上折叠成团花状,成为唐卡的一种装饰。存放时将丝幔放下,可覆盖和保护画面。

丝带的宽度也是有一定的标准的。有时可以在“贡夏”的下幅中央看到一块绚丽精美的锦缎。这块锦缎可以是任何颜色、任何形状。锦缎位于唐卡下幅的中央,占下幅面积的三分之一,称为 “殊地”或“天梯”。这是唐卡作为僧人观想的圣物所做的特别设置,是众生超脱苦海,进人佛界的天门。

唐卡的背面同样需要裱衬物,可以是棉布、丝絹、锦缎等。一般来说,里衬只裱糊唐卡的“贡夏”部分,不裱糊画面部分,也有给唐卡整个背面都裱上黑衬的。在“贡夏”和里衬之间,画师会在唐卡的顶缝一根扁平的木条,木条越往两端会越细,和唐卡的宽度相同,两边不会突出来。

藏传佛教佛像唐卡绘制装裱后,还要一些重要的仪式。在唐卡的绘制过程中难免有口水、汗渍、唾液等污迹残留在画面上,如果不该看到的人看到了画面,同样被认为是对圣物的玷污,所以清净、除障仪轨是为了表示唐卡的清净和圣洁。然后高僧大德要诵经祈祷,加持祝福。有时画师还将佛像的眼睛留到开光时才画,整个开光的过程十分神圣和庄严。

10.装藏和开光

现如今,很多人将唐卡视为商品。从宗教意义上说,这种现象极为不好,唐卡本身是体现宗教信仰的艺术品。因此,画师在作画期间要严守清规戒律,作画时要时刻依据佛典,遵照传统才会使唐卡显得华美亮丽,极富神韵。这样的唐卡才值得为其开光,且开光时神灵才会真正入驻唐卡。

关于开光仪轨,无论是神像还是间唐都要进行开光。如果不进行开光,那么无论是什么神像都是一种绘像而已,并无实质意义。只有开过光,才有佛陀的神力附在其上,只有这样,我们在以极其虔诚的心灵拜神叩头时,心中只想着眼前的神像,便是佛陀的真神。唯有如此,佛陀才会布施于你,这才是开光的意义。

开光的主要目的是为了让心中所向往的神灵入驻唐卡,这样神灵也能听到祈祷者的心声,为其施发恩泽智慧。

为唐卡开光时,将佛像安好,先诵经及咒语,奉请佛菩萨安座。如果神像不进行开眼则易被邪祟、恶灵侵入,借神像来为害人间。首先要用圣水为其沐浴,就像人一样,要参加一项神圣的仪式时,为洗净尘埃,会先沐浴,神像也是如此。沐浴 是为了洗净尘垢的污染之后,将佛的大慈大悲、大智大慧、佛 的灵性灌注到新制成的艺术造像中去。为神像注入特殊的内涵,佛像具有宗教意义上的神圣性,受到信徒的顶礼膜拜,有 着非凡的意义,因此未经开光的神像就没有神力。

唐卡绘制完成后还会请高僧进行装藏,在所画佛像的额头、下巴、 颈部的背面部位用金红色写上“嗡”“啊”“吽”的梵文。有的会在背面印上开光者的手印或者指印。除了人们要解开衬页看背面 的文字时外,平常唐卡背面和里衬的两个底边都是固定在一起的。点睛之后,经过彩缎装裱、两端承轴、开光诵经,这样一幅既可 以悬挂又可以卷轴收藏的唐卡画终于完成了。

开光之前,画师要在唐卡背面写上经文咒语。如果不写经文,即便开光神灵也无处入驻。就好比人需要房子用来安 身一样,只有将咒语经文写在唐卡上,佛的灵性才会依附在所 写经文里。

开光仪轨的程序为,首先画师在作完画之后,必须要在神像的背面写好经文咒语,可现在有很多画师都将这一程序省去,当然也有部分画师严格按照规程作画。经文要在未装裱之前写好,再将唐卡拿到活佛座前,请活佛为其开光,佛的灵性才能顺利灌注进 去。未写经文的唐卡,即便由活佛开光,灵性也无从灌注。因此首先要写经咒开光,将佛的大智大慧、大慈大悲灌注在唐卡里,就像是一位活生生的佛驻在唐卡里一样。

一幅唐卡作品,承载的是画师几个月、几年甚至一生的光阴。 然而对虔诚的唐卡画师来说,时间是奢侈而无足轻重的,佛像“重塑”完成的时间不是由自己决定,而是由神决定的,不可以有一丝的马虎和急躁。这样的心理使画师们在创作唐卡时,内心充满着喜悦和欢乐,竭尽心力地将自己的灵魂注人作品中,让人面对这些佛教艺术品时,深感其感人的气息,叩击着观者的心灵。